Un portrait inconnu de Prince William Nii Nortey Dowuona, peint par Gustav Klimt en 1912, vient de réveiller un conflit diplomatique entre l’Autriche et la Hongrie. Estimé à 15 millions d’euros, ce chef-d’œuvre disparu depuis des décennies a refait surface en 2025, au moment où il devait être exposé à la foire TEFAF Maastricht. Mais ce n’est pas l’exposition qui a fait les headlines — c’est la bataille juridique qui a suivi. Pourquoi ? Parce que cette toile n’est pas juste une œuvre d’art. C’est un vestige d’un passé brisé : celui de la famille Ernestine Klein, juive viennoise spoliée sous le régime nazi.

Une toile oubliée, une histoire volée

La toile a été commandée par la famille Klein en 1912, peu après que Klimt eut terminé son cycle de portraits de femmes de la haute société viennoise. Mais après l’Anschluss, en 1938, les biens de la famille ont été confisqués. Ernestine Klein, alors âgée de 32 ans, a fui à Londres avec son mari, laissant derrière elle ce portrait — et bien d’autres. Elle est décédée en 1973, sans jamais revoir son héritage. Le tableau, lui, a été vendu secrètement à Budapest en 1949, juste après la prise du pouvoir par les communistes. La famille Klein a demandé sa restitution, mais on lui a répondu qu’il avait été détruit. Une mensonge. Il a été caché, puis revendu quatre fois entre 1988 et 2023, toujours en Hongrie, sans que personne ne sache qu’il s’agissait d’un Klimt. Jusqu’à ce que le dernier propriétaire, un collectionneur anonyme de Debrecen, le montre en 2023 à la galerie viennoise W&K.Le piège de l’exportation

À l’époque, les experts hongrois n’ont pas examiné physiquement le tableau. Ils ont délivré un permis d’exportation en se basant uniquement sur une photo et une déclaration du vendeur affirmant qu’il s’agissait d’une œuvre « d’art moderne sans attribution certaine ». Le tableau est parti pour Vienne. Là, sous la supervision de Alfred Weidinger, spécialiste de Klimt à l’Académie des beaux-arts, l’authenticité a été confirmée : la signature, la palette, les motifs floraux caractéristiques — tout concorde. Une analyse scientifique menée en 2022, avant même l’exportation, avait déjà révélé des pigments rares utilisés exclusivement par Klimt entre 1910 et 1915. Le cachet de la succession de l’artiste, apposé en 1918, n’a laissé aucun doute.La Hongrie, elle, réagit avec colère. Son ministère de la Construction et des Transports, chargé de la protection du patrimoine, admet avoir commis une erreur. « Nous n’avons pas vérifié l’œuvre en personne », a reconnu un haut fonctionnaire. « Si nous avions vu la signature, nous aurions bloqué l’exportation. » Mais le problème, c’est que le vendeur n’a jamais déclaré que c’était un Klimt. Et selon la loi hongroise, une œuvre de plus de 50 ans et d’une valeur supérieure à 2 500 euros nécessite un permis — mais seulement si son authenticité est établie. Ce qui n’était pas le cas… ou du moins, pas officiellement.

Un conflit de lois

C’est là que la bataille devient diplomatique. La Hongrie invoque sa loi nationale : le tableau a été exporté illégalement, car son authenticité n’était pas prouvée au moment de la demande. Elle a donc demandé à Vienne de saisir l’œuvre. Le parquet autrichien a émis un mandat — mais seulement pour enquêter, pas pour confisquer. « Nous n’avons pas de preuve d’intention frauduleuse », a déclaré un procureur. « Le vendeur n’a pas menti. Il a simplement omis de dire ce qu’il ne savait pas. »De son côté, la galerie W&K, représentée par Lui Wienerroither et Ebi Kohlbacher, affirme avoir agi selon les Principes de Washington . Ces principes, signés par 44 pays en 1998, obligent les États à identifier et restituer les œuvres spoliées pendant la Seconde Guerre mondiale à leurs héritiers. Les descendants de la famille Klein, vivant aux États-Unis et au Royaume-Uni, ont signé un accord confidentiel avec la galerie pour la restitution de l’œuvre. « Ce n’est pas une affaire de propriété, c’est une affaire de justice », a déclaré Kohlbacher dans un café de Vienne, près du Palais Albertina. « On ne peut pas laisser une œuvre volée par les nazis finir dans un musée d’État en Hongrie. »

Le poids symbolique d’un tableau

Le portrait du prince ghanéen est particulièrement troublant. Klimt l’a peint après un voyage à Vienne où le prince, alors étudiant, a séduit la société viennoise par son élégance et sa culture. Ce n’était pas un simple portrait de commande. C’était un hommage à l’ouverture, à la diversité — une chose que le régime nazi a cherché à effacer. « Ce tableau est une métaphore de ce que l’Europe a perdu », explique Weidinger. « Klimt, qui a peint des femmes juives, des artistes noirs, des intellectuels d’origine slave, a été l’un des derniers à croire en une Europe cosmopolite. »La Hongrie, sous le gouvernement de Viktor Orbán, a longtemps minimisé les spoliations juives sur son sol. En 2020, elle a refusé de restituer une œuvre de Egon Schiele à la famille de l’artiste, arguant qu’elle avait été « légalement acquise ». Cette fois, le scénario est différent. Le tableau n’a pas été volé par l’État hongrois — mais il a été laissé filer. Et maintenant, l’Europe entière regarde.

Que va-t-il se passer ?

Les négociations sont en cours. L’Autriche propose un prêt à long terme au musée des beaux-arts de Budapest, avec une mention explicite de l’origine spoliée. La Hongrie exige la restitution immédiate, avec une cérémonie officielle. Les héritiers Klein, eux, veulent simplement que l’œuvre soit exposée dans un musée public, avec un panneau détaillant son histoire — et non cachée dans une réserve.Le 15 mars 2025, la foire TEFAF a ouvert ses portes sans le tableau. Les deux pays ont convenu d’un moratoire de six mois pour trouver un compromis. Mais les tensions montent. Des associations de survivants de l’Holocauste ont lancé une pétition. Des historiens en Allemagne et en Israël demandent que l’Union européenne crée un tribunal spécial pour les œuvres d’art spoliées. Ce n’est plus une affaire de peinture. C’est une question de mémoire.

Frequently Asked Questions

Pourquoi la Hongrie réclame-t-elle ce tableau alors qu’elle l’a laissé sortir légalement ?

La Hongrie admet avoir commis une erreur administrative : elle a délivré un permis d’exportation sans vérifier physiquement l’œuvre, car elle ne savait pas qu’il s’agissait d’un Klimt. Selon sa loi, un tel tableau — d’une valeur supérieure à 2 500 euros — ne peut être exporté sans autorisation, mais seulement si son authenticité est confirmée. Or, à l’époque, cette authenticité n’était pas établie. La Hongrie affirme maintenant que le vendeur a dissimulé l’attribution, ce qui rendrait l’exportation illégale.

Qui sont les héritiers de la famille Klein ?

Ernestine Klein, la propriétaire originelle, a fui Vienne en 1938 et est décédée en 1973 à Londres. Ses héritiers vivent aujourd’hui aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ils ont signé un accord confidentiel avec la galerie W&K pour que le tableau soit restitué à leur nom, conformément aux Principes de Washington de 1998. Ils ne veulent pas le vendre — ils veulent qu’il soit exposé publiquement, avec un panneau explicatif sur son histoire de spoliation.

Pourquoi ce tableau est-il si important pour l’histoire de Klimt ?

Selon Alfred Weidinger, ce portrait marque une étape décisive dans l’évolution du style de Klimt. Les motifs floraux qui entourent le prince sont les premiers à utiliser des couleurs vives et des formes organiques qui deviendront sa signature dans les années 1910. C’est aussi l’un des rares portraits de personnalités non-européennes peints par Klimt, ce qui en fait un témoignage rare d’une Europe cosmopolite avant la guerre.

Quel rôle jouent les Principes de Washington dans cette affaire ?

Adoptés en 1998 par 44 pays, ces principes obligent les États et les institutions à identifier les œuvres d’art spoliées pendant la Seconde Guerre mondiale et à les restituer à leurs propriétaires légitimes ou à leurs héritiers. La galerie W&K invoque ces principes pour justifier la restitution aux descendants de la famille Klein. L’Autriche, signataire, soutient cette position. La Hongrie, elle, n’a jamais intégré ces principes dans sa législation nationale, ce qui crée un conflit de droit international.

Le tableau va-t-il être exposé un jour en Hongrie ?

Une solution intermédiaire est envisagée : un prêt de dix ans au Musée des Beaux-Arts de Budapest, avec une mention explicite de son origine spoliée et de son parcours. Mais cela dépend de l’accord des héritiers Klein, qui refusent toute exposition dans un pays qui a refusé de reconnaître les spoliations juives pendant des décennies. Pour eux, l’exposition doit se faire dans un lieu symbolique de mémoire, comme le Musée d’art juif de Vienne ou le Musée d’art moderne de Londres.

Quelles sont les prochaines étapes légales ?

Un comité international d’experts en patrimoine, réuni sous l’égide de l’UNESCO, doit se réunir en juillet 2025 pour évaluer les preuves. En parallèle, le parquet autrichien examine si le vendeur a commis une fraude délibérée. Si oui, il pourrait être poursuivi. Mais la priorité est de trouver un accord diplomatique avant la fin de l’année, avant que cette affaire ne devienne un précédent pour d’autres œuvres volées dans l’ancien bloc soviétique.

Qu'est-ce qu'un système agricole ?

Qu'est-ce qu'un système agricole ?

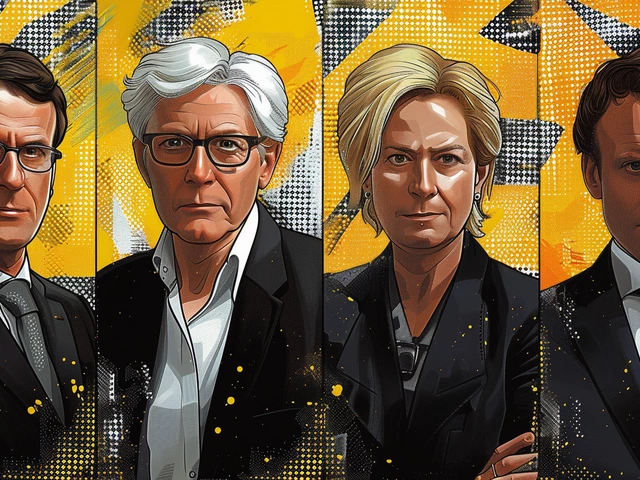

Élections législatives 2024 : Tout savoir sur les candidats dans votre circonscription

Élections législatives 2024 : Tout savoir sur les candidats dans votre circonscription

Escort Girls Dubai - What Really Happens in Dubai’s Escort Scene

Escort Girls Dubai - What Really Happens in Dubai’s Escort Scene

Aliocha Schneider élu révélation aux Victoires de la Musique 2025, avec une scène romantique qui fait le buzz

Aliocha Schneider élu révélation aux Victoires de la Musique 2025, avec une scène romantique qui fait le buzz